Gefährdung des Grünlands

Grünlandflächen wie Mäh- und Streuwiesen sowie Weiden werden intensiv oder extensiv zur Nahrungs- und Futtermittelherstellung sowie zur Biomassegewinnung für die Energieerzeugung bewirtschaftet und sind wichtig für den Naturschutz. In den Jahren vor 2013 ist das Grünland in Deutschland stark unter Druck geraten, denn es wurde häufig zu Ackerland umgebrochen (umgepflügt). Erst ab 2014 sind die Dauergrünlandflächen und ihr Anteil an der landwirtschaftlich genutzten Fläche wieder leicht gestiegen. Dies liegt zum einen an der EU-Agrarreform 2013, die den Erhalt von Dauergrünland über sogenannte „Greening“-Auflagen ab 2015 regelte sowie an landesrechtlichen Regelungen einzelner Bundesländer. Über eine allgemeine Genehmigungspflicht für den Umbruch und ein vollständiges Umwandlungs- und Pflugverbot für besonders schützenswertes Dauergrünland soll der Verlust nachhaltig gestoppt werden. Nach wie vor sind die Ursachen des Grünlandumbruchs jedoch nicht beseitigt. Dies gilt besonders für den Bedarf an ackerbaulichen Futtermitteln, die Förderung des Anbaus von Energiepflanzen sowie die Nutzungsaufgabe, also das Einstellen der Bewirtschaftung. Jedes Jahr gehen zudem landwirtschaftliche Flächen, v.a. für Siedlungs- und Verkehrsflächen, verloren. Deshalb ist davon auszugehen, dass das Grünland auch zukünftig unter Druck stehen und die Nutzung weiter intensiviert wird. Ein wirksamer Grünlandschutz bleibt damit von herausragender Bedeutung.

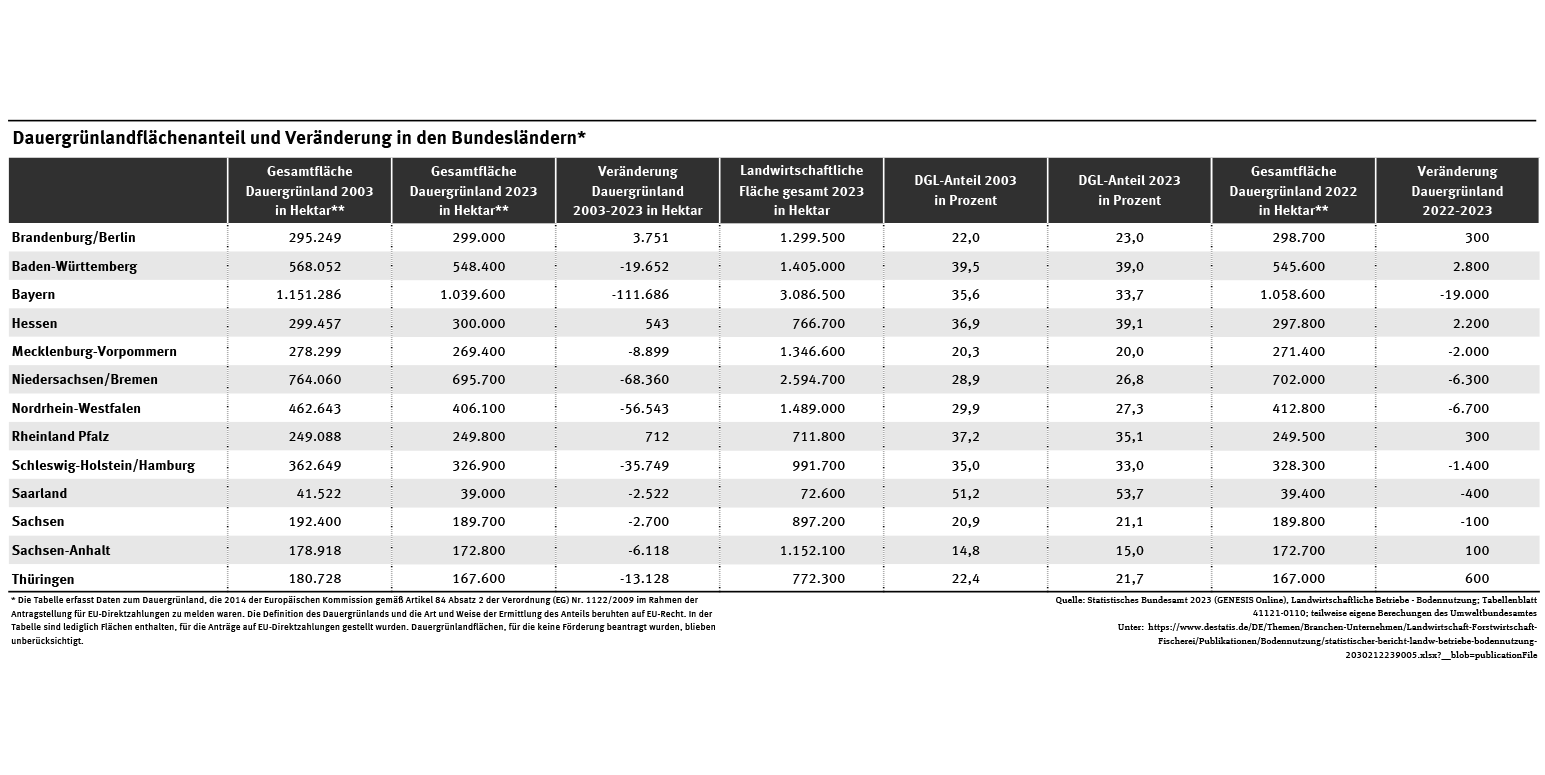

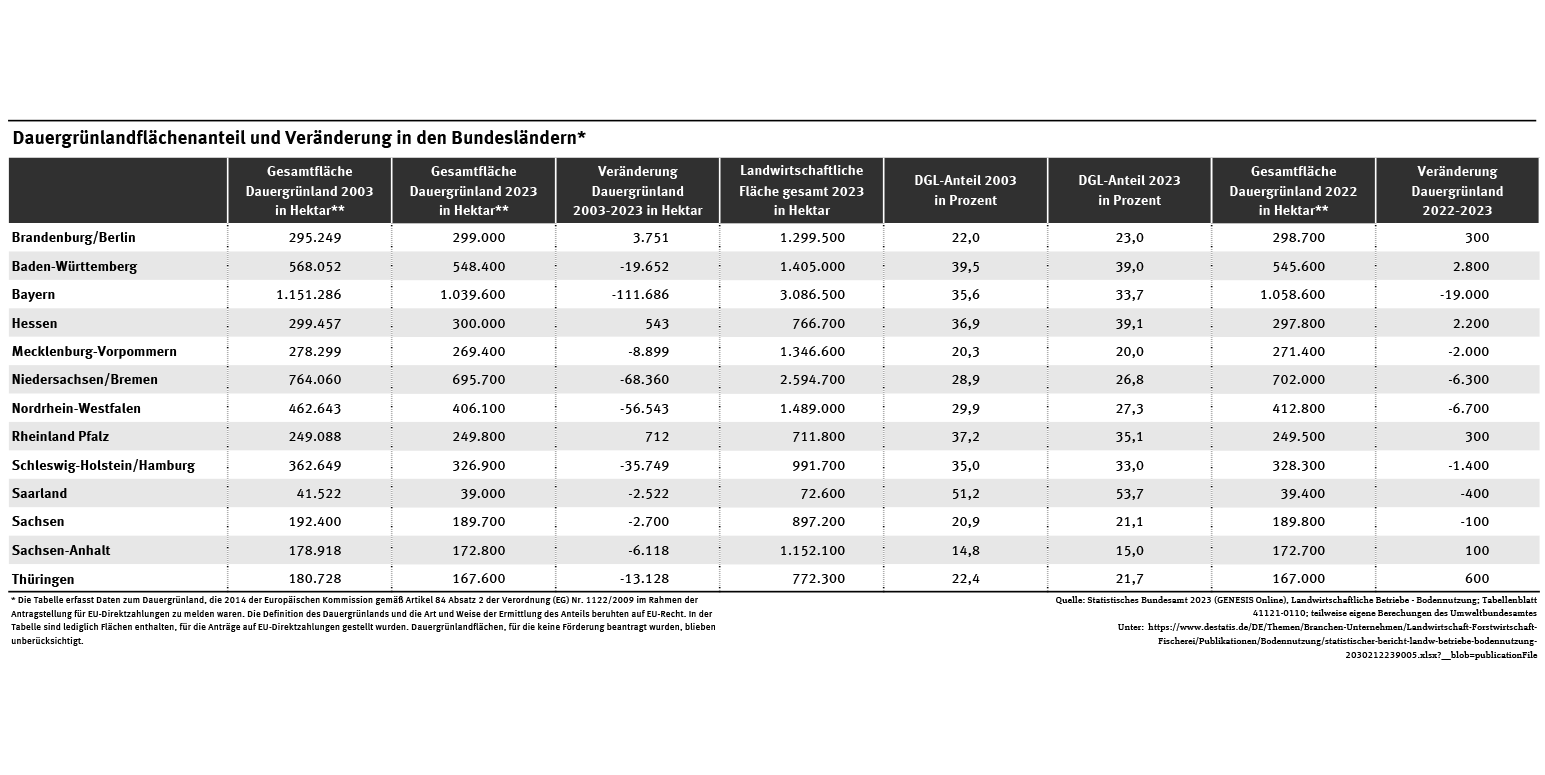

Die Abbildung "Gesamtfläche von Dauergrünland und Anteil an der landwirtschaftlich genutzen Fläche" zeigt den Rückgang des Dauergrünlands absolut und als Anteil an der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) in Deutschland. Während 1991 noch über 5,3 Millionen Hektar (Mio. ha), beziehungsweise 31,1 % der LF als Dauergrünland bewirtschaftet wurden, waren es 2024 nur rund 4,7 Mio. ha bzw. 28,5 % der LF. Gegenüber 2023 ist die Gesamtfläche des Dauergrünlands 2024 um rund 10.000 ha leicht gestiegen. Aktuelle Daten für das Grünland in den Bundesländern liegen derzeit noch nicht vor (siehe Tab. „Dauergrünlandflächenanteil und Veränderung in den Bundesländern“).

Gesamtfläche von Dauergrünland und Anteil an der landwirtschaftlich genutzten Fläche

Quelle: BMEL / Statistisches Bundesamt

Tab: Dauergrünlandflächenanteil und Veränderung in den Bundesländern

Quelle: BMEL / Umweltbundesamt

Ökologische Bedeutung des Grünlands

Das Grünland erfüllt über die landwirtschaftliche Produktion hinaus vielfältige Funktionen in der Agrarlandschaft. Es bietet Möglichkeiten für Freizeit und Erholung und hat einen hohen ästhetischen Naturwert. Auf Grünlandstandorten kommen über die Hälfte aller in Deutschland beobachteten Tier- und Pflanzenarten vor. Damit haben sie große Bedeutung für den Artenschutz und den Erhalt der Artenvielfalt (Biodiversität). Extensiv bewirtschaftetes Grünland mit nährstoffarmen Böden ist ein wichtiger Lebensraum für artenreiche, seltene Pflanzengesellschaften und daran angepasste, zum Teil gefährdete Tierarten. Rund 40 % aller in Deutschland gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen kommen im Grünland vor (BfN 2023).

Wegen der ganzjährigen Vegetation ist der Boden im Grünland gegenüber Austrocknung und Erosion durch Wind und Wasser geschützt und verfügt über besonders hohe Humusgehalte sowie eine hohe Wasserspeicherkapazität. Aufgrund der guten Aggregatstabilität des Humus und des hohen Makroporenanteils des Bodens neigen Grünlandstandorte weniger zu Verschlämmungen. Das Niederschlagswasser kann auch bei Starkregen gut versickern. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder Klimaverhältnisse mit extremen Witterungsereignissen wichtig.

Bedeutung für den Boden- und Klimaschutz

Dauergrünlandflächen sind wichtig für den Boden- und Gewässerschutz und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Der Humusanteil des Bodens speichert Kohlenstoff (der damit der Atmosphäre entzogen wird) und dient als Kohlenstoffsenke. Der Erhalt und die Ausdehnung von Dauergrünland in empfindlichen Lagen, wie landwirtschaftlich genutzten Hangbereichen oder Überschwemmungsgebieten, schützt den Boden vor Abschwemmung. Im Randbereich von Gewässern übernimmt Grünland Pufferfunktionen, verhindert den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen und trägt so zum Schutz der Oberflächengewässer und zum Trinkwasserschutz bei. Ein Umbruch des Grünlands zu Ackerflächen belastet die Hydro- und Atmosphäre, da mit dem einhergehenden Humusabbau verstärkt Nitrat (NO3-), Lachgas (N2O) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.

Schutz des Grünlands

Seit 2015 ist die Umwandlung des Grünlands durch die Greening-Regelungen beschränkt. Außerdem greifen für den Schutz von Dauergrünland auch nationale ordnungsrechtliche Regelungen wie z.B. das Wasserhaushaltsgesetz, das Bundesnaturschutzgesetz und landesrechtliche Regelungen zum Schutz des Dauergrünlands. Der Verlust des Grünlands konnte damit weitestgehend gestoppt werden. Auch in der aktuellen Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik, die 2023 startete, wird der Erhalt des Grünlands in der sogenannten Konditionalität geregelt und ist damit Voraussetzung für den Erhalt von Direktzahlungen. Die Regelungen zum Erhalt des Dauergrünlands werden unter GLÖZ 1 fortgeführt. Demnach besteht für die Umwandlung von Dauergrünland eine Genehmigungspflicht und ist nur bei gleichzeitiger Neuanlage von Dauergrünland auf Ackerland möglich. Dies ist zwar generell zu begrüßen, allerdings ist zu bedenken, dass eine Umwandlung von Dauergrünland wesentlich schneller und mehr CO2 freisetzt, als durch Neuanlage gebunden werden kann (Poeplau et al. 2011). Außerdem gibt es Ausnahmeregelungen, die z.B. für den Zeitpunkt der Einsaat und die Größe der umzubrechenden Flächen gelten. Einige Bundesländer (z.B. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg) haben zudem landesrechtliche Regelungen zum Umbruch von Grünland erlassen. In diesen Bundesländern ist jede Umwandlung von Dauergrünland in Acker grundsätzlich verboten. Verstöße gegen dieses Verbot sind Ordnungswidrigkeiten, allerdings sind Ausnahmen und Befreiungen möglich. Ausschließlich für sensibles Dauergrünland auf sogenannten Natura-2000-Flächen in FFH-Gebieten (Flora-Fauna-Habitat-Gebieten) gilt ein absolutes Umwandlungs- und Pflugverbot.

Der Schutz von Dauergrünland ist eine wichtige Maßnahme für den Klimaschutz und den Erhalt der Biodiversität. Auch die nächste Reform der Europäischen Agrarpolitik ab 2027 muss mit ihren Fördermechanismen das Grünland konsequent schützen und fördern.