Zu Beginn Ihres Anpassungsprozesses sollten Sie sich einen umfassenden Überblick über bereits vorhandene Informationen in Ihrer Region verschaffen, insbesondere zu den aktuellen und zukünftigen Klimaveränderungen, aber auch zu weiteren relevanten Informationen. So haben Kommunen in Deutschland vielfältige Kompetenzen in den unterschiedlichen Bereichen, an denen sich das Thema Klimaanpassung anknüpfen lässt: von der Stadtplanung und dem Bevölkerungsschutz bis zur Wasser- und Energieversorgung, Verkehrsinfrastruktur, Gesundheitswesen, Naturschutz und zur Land- und Forstwirtschaft. Verschiedenste bereits etablierte Instrumente, Prozesse und Netzwerke bieten Möglichkeiten, um die notwendigen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu integrieren. Ein derartiger Überblick trägt dazu bei, die Grundlage für eine eingehendere Analyse und Bewertung der Klimarisken in Ihrer Kommune und die Ableitung von Anpassungsmaßnahmen zu ermöglichen. Darüber hinaus unterstützen die zusammengetragenen Informationen und Daten die Diskussion über relevante Handlungs- und Themenfelder, Anpassungsziele sowie gefährdete Bevölkerungsgruppen.

Relevante Informations- und Datenquellen zusammenstellen

Relevante Pläne, Instrumente und bereits umgesetzte Anpassungsmaßnahmen (selbst wenn diese möglicherweise nicht unter der Überschrift "Anpassung" durchgeführt werden) sollten von Ihnen identifiziert werden. Dies kann in enger Zusammenarbeit mit Kolleg*innen Ihrer und anderer Behörden und betroffenen Interessengruppen erfolgen. Die folgende Übersicht liefert einen Blick auf die Art der Informationen, Beispiele und mögliche Quellen.

- Wetterdaten: Tägliche und saisonale Wetterdaten (Deutscher Wetterdienst DWD), lokale oder regionale Messstationen

- Wettervorhersagen: Beobachtung von Extremwetterereignissen, z. B. Hitzewellen, Starkregenereignisse, Hochwasser, Sturmfluten (DWD, Landesbehörden)

- Beobachtete Trends: Klimamodelle (DWD), lokales Wissen (lokale Bevölkerung)

- Klimaprojektionen: Ergebnisse regionaler Klima- und Wirkungsmodelle (DWD), GERICS Climate Service Center Germany

- Klimawandelanalyse: Stadtklimaanalyse (Umwelt- und Planungsbehörden), Hitzeaktionsplan

- Klimarisikoanalyse: Wissenschaftliche Untersuchungen (Universitäten, Forschungsinstitute (z. B. GERICS Climate Service Center Germany), Analyse von Bundes- und Landesbehörden, Gefahren und Risikokarten z. B. zu Hochwasser, Niedrigwasser (Landesbehörden), Berichterstattungen zu einzelnen Sektoren, z. B. Gesundheitsberichterstattung (Gesundheitsämter, Landkreise), Informationen und Daten zu Umfang, Lage und Art von kritischen Infrastrukturen, Grünflächen, Einrichtungen des Gesundheitswesen, z. B. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kindergärten (Statistische Landesämter, Berichte von Kommunen, Landkreisen)

- zukünftige sozio-ökonomische Entwicklungen: demographische und sozio-ökonomische Daten, z. B. zur Bevölkerungsentwicklung, Raumentwicklungsplanungen, Szenarien zum Konsumverhalten, Infrastrukturen, Wirtschaftsstruktur, Wohnbebauung (statistische Jahrbücher, Zensus-Erhebungen der Statistischen Landesämter, regionale Studien)

- andere relevante Konzepte, Strategien, Politiken und Pläne: z. B. Anpassungsstrategien und zugrundeliegende Analysen der Bundesländer, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Raumordnungs- und Regionalpläne, Integrierte Stadtentwicklungskonzepte und Quartierskonzepte, Grünflächenkataster, Entwässerungskonzept, Versiegelungsgrad, kommunale Agenda 2030 und Sustainable Development Goals (kommunale Behörden)

Quellen zu aktuellen Klimaveränderungen finden

Daten zum Klimawandel auf nationaler und regionaler Ebene werden häufig zentral in nationalen und regionalen Klimaportalen gesammelt. Eine wichtige Quelle, die Sie nutzen können, ist das Klimainformationsportal des Deutschen Wetterdienstes. Lange Datenreihen und Trends aus der Vergangenheit liefern Ihnen wichtige Informationen über den bisherigen Klimawandel in Deutschland. Auch die Daten zur Umwelt im Bereich Klima des Umweltbundesamtes bereiten Ihnen aktuelle Daten und Trends auf, u. a. zur Lufttemperatur, der Niederschlagshöhe und der Veränderung der jahreszeitlichen Entwicklungsphasen bei Pflanzen. Inzwischen haben einige Bundesländer regionale Klimainformationssysteme als Webportale aufgebaut, die Ihnen wichtige regionale Informationen für Ihr jeweiliges Bundesland kostenfrei zur Verfügung stellen. Informationen zu Klimaänderungen der Bundesländer bietet Ihnen auch das Umweltbundeamt über die Webseite Klimafolgen Deutschland. Nach Auswahl eines Bundeslands werden Ihnen hier ausführliche und aktuelle Informationen zu bereits aufgetretenen und zu erwarteten Klimaänderungen in den jeweiligen Bundesländern zur Verfügung gestellt. Einen anschaulichen Überblick zu weltweiten Wetterextremen der letzten Jahre bekommen Sie auf dieser Webseite des Umweltbundeamtes.

Quellen zu zukünftige Klimaveränderungen finden

Neue Klimamodelle (umfangreiche Computerprogramme) liefern inzwischen gut abgesicherte Aussagen darüber, wie sich das Klima in Zukunft verändern kann. Diese Ergebnisse – so genannte Klimaprojektionen bilden mögliche Entwicklungen der Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre ab und erlauben es uns so, einen Überblick über mögliche Entwicklungskorridore des Klimas zu bekommen. Klimaprojektionen unterliegen jedoch gewissen Unsicherheiten. Um diese Unsicherheiten besser einschätzen zu können, werden die Ergebnisse verschiedener Klimamodelle in so genannten Ensemble-Ansätzen zusammengeführt und verglichen.

Für Deutschland existieren inzwischen sehr gut aufbereitete und regional differenzierte Darstellungen zukünftiger Klimaänderungen, die Sie für eine Einschätzung nutzen können. Der Deutsche Wetterdienst stellt in seinem Deutschen Klimaatlas detaillierte Karten darüber bereit, wie sich verschiedene Klimaparameter in Gesamtdeutschland und einzelnen Bundesländern verändern werden.

Für die regionale Ebene der Bundesländer bietet GERICS Climate Service Center Germany in Hamburg mehrere Klimainformationsdienste an: Der GERICS-Bundesländer-Check und die Regionalen Klimasignalkarten zeigen in Tabellen- und Kartenformaten für verschiedene Klimaparameter bei Annahme bestimmter Szenarien die zukünftigen Klimaveränderungen. Auch zwei weitere kostenlose GERICS Produkte liefern Ihnen gut aufbereitete Informationen zu zukünftigen regionalen Klimaveränderungen: der Klimaausblick für Landkreise und der Klimaausblick für Bundesländer.

Eine Vielzahl der in Deutschland aktuell vorhandenen Klimainformationsdienste mit klimatologischen und klimaabhängigen Daten sowie daraus abgeleitete Größen, Indizes und Zustandseinschätzungen auf allen zeitlichen (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) und räumlichen Skalen finden Sie steckbriefartig auf dem Deutschen Klimavorsorgeportal (KLiVO Portal).

Gerade kleineren Kommunen fehlt es häufig an Personal und Know-how, um die Klimadaten fachgerecht zu interpretieren, zu bewerten und aufzuarbeiten. In diesem Fall sollten Sie die Möglichkeiten prüfen, sich von externen und ortsnahen Dienstleistern unterstützen lassen, wie beispielsweise Forschungs-; Beratungs- und Bildungseinrichtungen. Ob Sie dieses Angebot annehmen können, hängt natürlich auch von Ihren finanziellen Möglichkeiten ab. Um in Frage kommende Einrichtungen einschätzen zu können, lohnt sich ein Blick auf Dokumente, die diese für andere Kommunen erstellt haben.

Bildergalerie: Betroffenheiten durch extreme Wetterereignise

Unwetter in Heusenstamm (Symbolbild)

Am 25. August 2011 wütete im südhessischen Heusenstamm ein Unwetter. Orkanartigen Böen erreichten bis zu 110 Stundenkilometer, brachten Bäume zum Umstürzen und deckten Dächer ab. Die Feuerwehr half an mehr als 80 Einsatzstellen und musste mehrere Straßen sperren.

Quelle: Unwetter 1 - Michael Artz / Flickr.com / CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Starkregen in Münster

Die Stadt Münster hatte am 28. Juli 2014 mit Starkregen zu kämpfen. Die Wassermassen überschwemmten Straßen, entwurzelten Bäume und fluteten Hunderte Keller. Auch zwei Menschen verloren ihr Leben in diesem Unglück. Ein Stromausfall in mehreren Stadtgebieten erschwerte die Rettungs- und Aufräumarbeiten.

Quelle: Unwetter 2 - Michael Artz / Flickr.com / CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Hagel in Hannover

Die niedersächsische Hauptstadt Hannover erlebte am 28. Juli 2013 einen folgenreichen Hagelschauer: Tennisballgroße Hagelkörner beschädigten unzählige Autos und Dächer. Mehrere Menschen trugen Verletzungen davon und die lokalen Rettungskräfte rückten mehr als 60-mal aus. Ein Schwimmbad musste aufgrund der Hagelschäden vorübergehend für längere Zeit geschlossen werden.

Quelle: Hagel in Hämerlerwald - missresincup / Flickr.com / CC BY-NC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Schlammlawine in Heuweiler (Symbolbild)

Am 11. September 2011 hagelte und regnete es heftig in Heuweiler in Baden-Württemberg. Dies löste eine Schlammlawine aus, die mehrere Autos mitriss und die Straßen der Gemeinde mit Schlamm überzog. Das Unwetter beschädigte auch die Stände eines beliebten Herbstmarktes sowie einige Geschäfte. Überflutete Keller hielten die Einsatzkräfte bis zum nächsten Tag in Atem.

Quelle: Folklore NullElf puddlemania - Martin Fisch / Flickr.com / CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Gewitter in Staßfurt (Symbolbild)

In Staßfurt in Sachsen-Anhalt gab es am 31. Mai 2013 ein starkes Gewitter mit viel Niederschlag. Der Fluss, der die Stadt durchfließt, stieg in kurzer Zeit um einen Meter an und überflutete Straßen und Bahnunterführungen. Heftige Winde rissen einen Mast um, dem ein LKW-Fahrer nicht mehr ausweichen konnte.

Quelle: Gewitter & Blitz - Jan Kornack/ Flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

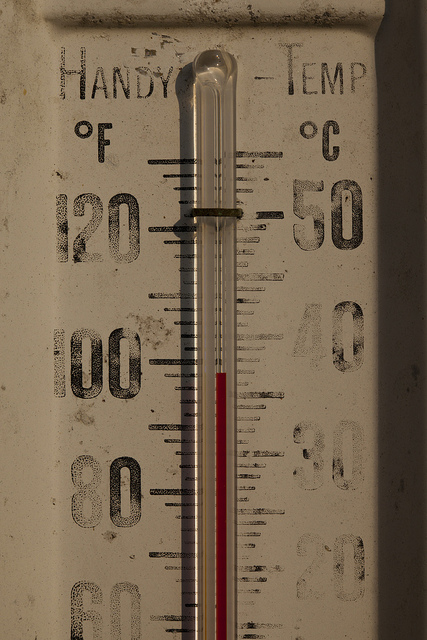

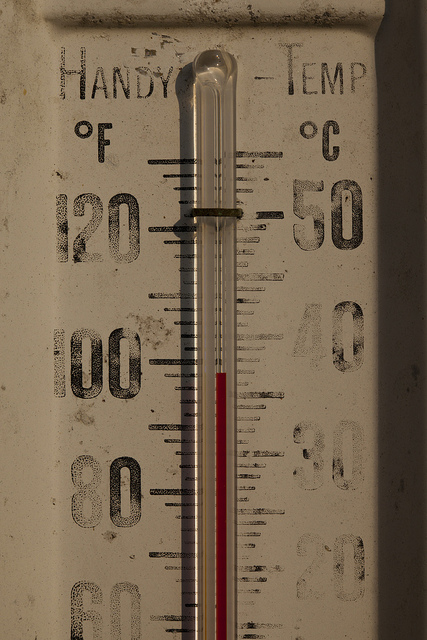

Extreme Hitze im Kreis Lörrach (Symbolbild)

Am heißesten Wochenende des Jahres 2013 herrschte besonders im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg extreme Hitze. Die Spitzentemperatur von 37 Grad Celsius machte das südbadische Rheinfelden am 27. Juli zum heißesten Ort Europas. Mehrere Menschen wurden mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus eingeliefert.

Quelle: 98 Degrees - Ray Bodden / Flickr.com / CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Aufgabe 1: Recherche von vergangenen Extremwetterereignissen in Ihrer Kommune

Stellen Sie fest, durch welche (Extrem-)Wetterereignisse Ihre Kommune in der Vergangenheit betroffen war. Dies gibt Ihnen einen ersten Eindruck davon, wie Ihre Kommune durch Klimaveränderungen gefährdet ist. Orientieren Sie sich dabei an folgendem Vorgehen:

- Legen Sie den ungefähren Zeitraum fest, den Sie betrachten möchten. Wenn Sie mehr Zeit für Recherchen haben, lohnt es sich, Ereignisse aus den letzten 20 oder 25 Jahre zu recherchieren. Ansonsten fokussieren Sie sich auf die letzten 10 bis 15 Jahre.

- Nutzen Sie verschiedene Wege, um extreme Wetterereignisse und ihre Auswirkungen in der Kommune zu identifizieren: Probieren Sie es mit online-Suchanfragen rund um unterschiedliche Arten von Extremwetterereignissen: Sturm, Hagel, Gewitter, Starkregen, Hitzewelle, Überschwemmung, Hochwasser – in Kombination mit dem Namen Ihrer Kommune, der Region oder des Landkreises. Nutzen Sie die (online-)Archive von Zeitungen aus der Region. Und vor allem: sprechen Sie mit Ihren Kolleg*innen in der Verwaltung und mit anderen lokalen Akteur*innen. Dazu können gehören: die Feuerwehr oder das Technische Hilfswerk, Gesundheitsämter, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, das Versicherungsbüro vor Ort, Bürger*innen – in Landkreisen eventuell auch die Kreisverwaltung. Förster*innen und Landwirt*innen könnten Ihnen ebenfalls mit Informationen behilflich sein, da diese Berufsgruppen Wetteranomalitäten meist gut im Blick haben.

- Laden Sie sich die Vorlage Zeitstrahl bisheriger Extremwetterereignisse und die Vorlage Steckbrief zu Extremwettereignissen aus der Arbeitsmappe zum Klimalotsen herunter und notieren Sie die Ergebnisse ihrer Recherche darin. Versuchen Sie auch passendes Bildmaterial zu den Ereignissen zu bekommen – ein Bild wirkt oft eindrucksvoller als 1000 Worte.

- Reflektieren Sie: Gab es bestimmte Ereignisse, die sich in den letzten Jahren gehäuft haben? Welche Gebiete Ihrer Gemeinde waren bisher besonders betroffen? Wie wirksam waren die Maßnahmen zur Vorsorge oder zur späteren Behebung von Schäden?

- Teilen Sie Ihr gesammeltes Wissen, in dem Sie den erstellten Zeitstrahl und die erstellten Steckbriefe in Ihrem Büro – oder an anderer Stelle – gut sichtbar aufhängen. Erläutern Sie die Ergebnisse den Kolleg*innen, die vorbeikommen und versuchen Sie, so auch ergänzend Perspektiven einzuholen.

Aufgabe 2: Zusammenstellungen von Daten zu Klimaveränderungen

Suchen Sie nach Literatur, Internetseiten oder Karten, die Ihnen Informationen über zukünftige Klimaveränderungen in Ihrer Region geben. Notieren Sie die zentralen Aussagen dieser Quellen für das Gebiet Ihrer Kommune oder des Umkreises zu Veränderungen bei Temperatur, Niederschlag und weiteren Klimaparametern. Nutzen Sie dafür die Tabellen in der Vorlage Zukünftige Klimaveränderungen in der Region aus der Arbeitsmappe des Klimalotsen. Dort können Sie die Informationen übersichtlich festhalten und später mit wenig Aufwand anderen Personen vorstellen oder die Resultate drucken und aufhängen.