Die deutschen Klimaziele können nur durch den kombinierten Einsatz verschiedener energie- und klimapolitischer Instrumente erreicht werden. Dies sind zentrale Ergebnisse einer neuen Studie, die das Öko-Institut zusammen mit dem Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung und Professor Stefan Klinski von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin im Auftrag des UBA vorgelegt hat. Die Studie untersucht mit Hilfe empirischer Daten und Modell-Analysen, wie sich die Energienachfrage bei steigenden Preisen verändert.

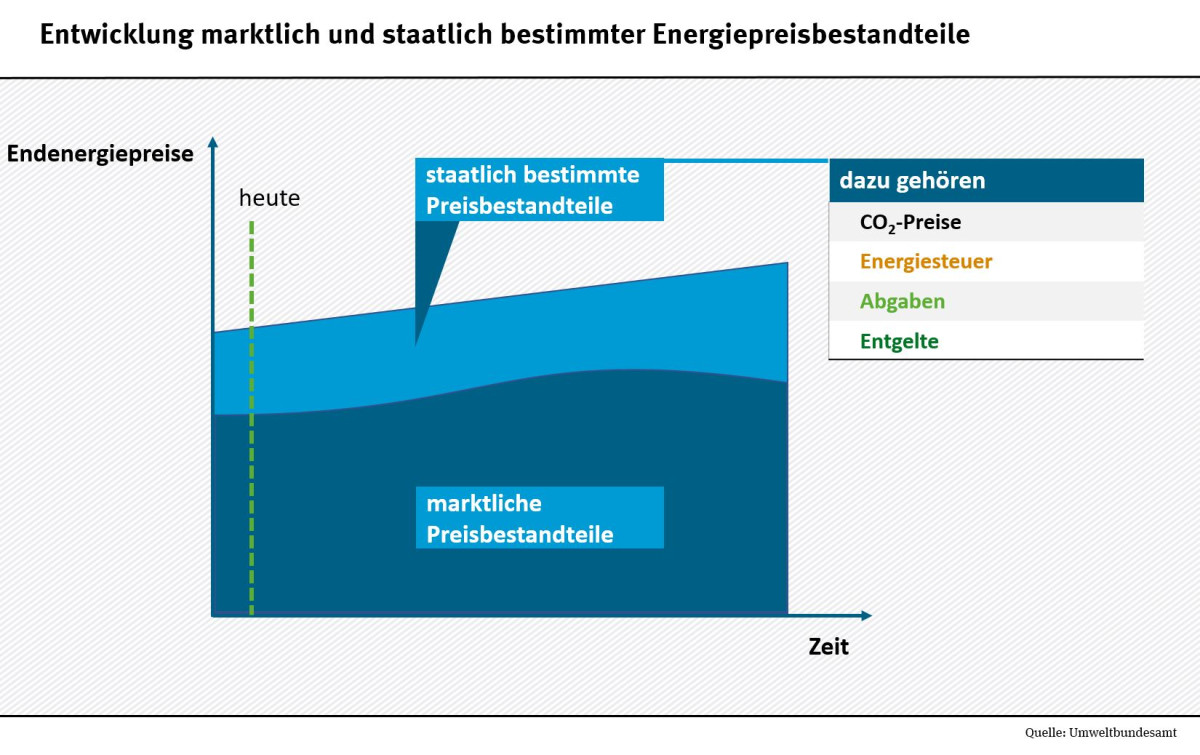

Die Studie hebt hervor, dass Energie- und Strompreise sowie staatlich bestimmte Preisbestandteile wie Steuern und Netzentgelte erhebliches Potenzial bieten, Energieeinsparungen zu fördern und Treibhausgasemissionen zu senken. Besonders in den energieintensiven Sektoren Gebäude, Verkehr und Industrie können diese Maßnahmen eine signifikante Wirkung entfalten. Gleichzeitig betonen die Forschenden die Notwendigkeit, die negative Auswirkungen hoher Energiepreise auf einkommensschwache Haushalte abzumildern.

Beispiel Wärmepumpe

Ein konkretes Beispiel aus der Studie verdeutlicht das Potenzial dieses Ansatzes: Wärmepumpen mit flexiblen Stromtarifen können wirtschaftlich konkurrenzfähig zu Erdgasheizungen sein. Für ein Einfamilienhaus liegen die jährlichen Gesamtkosten einer Wärmepumpe mit flexiblem Tarif bei 5.090 Euro, während eine Gas-Brennwert-Anlage mit 5.224 Euro zu Buche schlägt. Viele private Haushalte achten weniger auf die Gesamtkosten, sondern besonders auf die Anschaffungskosten der Heizungsanlage. Diese werden gegenüber zukünftigen Kosten im Betrieb häufig überbewertet. Das hat auch damit zu tun, dass Menschen oft kurzfristig handeln. Um den Markthochlauf von Wärmepumpen zu beschleunigen, empfiehlt die Studie eine Reihe politischer Maßnahmen, darunter die Senkung der Anschaffungskosten, eine einkommensgestaffelte Förderung und die kontinuierliche Beobachtung des Verhältnisses von Strom- und Gaspreisen. Denn ob sich eine Wärmepumpe im Vergleich zur Erdgasheizung wirklich lohnt, hängt nicht nur vom Strompreis, sondern auch vom Erdgaspreis ab. Im Falle einer ungünstigen Entwicklung sollte der Staat aktiv gegensteuern, z.B. durch niedrige Mehrwertsteuern für Strom mit flexiblen Stromtarifen.

Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass effektiver Klimaschutz mehr erfordert als nur CO2-Bepreisung. Sie empfehlen der Bundesregierung, verschiedene preisliche Hebel zu nutzen. So sollte die Ausgestaltung der staatlich bestimmten Bestandteile von Energie- und Strompreisen reformiert werden. Zu diesen Preisbestandteilen gehören beispielsweise Steuern und/ oder Netzentgelte. Flankierend sollte die Bundesregierung Infrastrukturen ausbauen und gezielte Hilfen für einkommensschwache Haushalte bereitstellen. Dieser umfassende Ansatz verspricht, die Klimaziele Deutschlands erreichbar zu machen und gleichzeitig soziale Härten zu vermeiden.

zum Vergrößern anklicken

zum Vergrößern anklicken