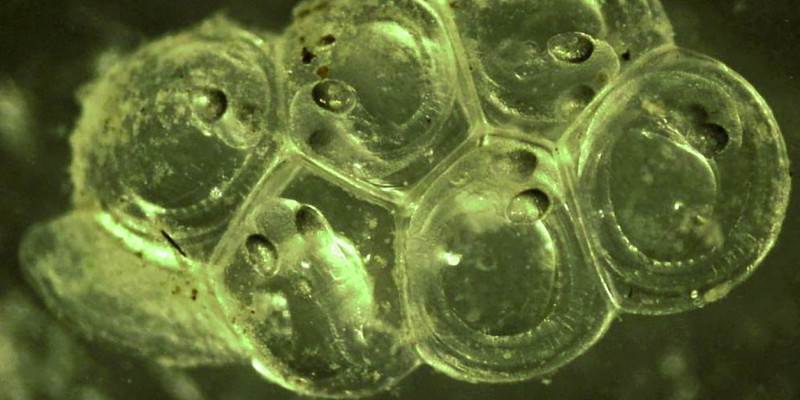

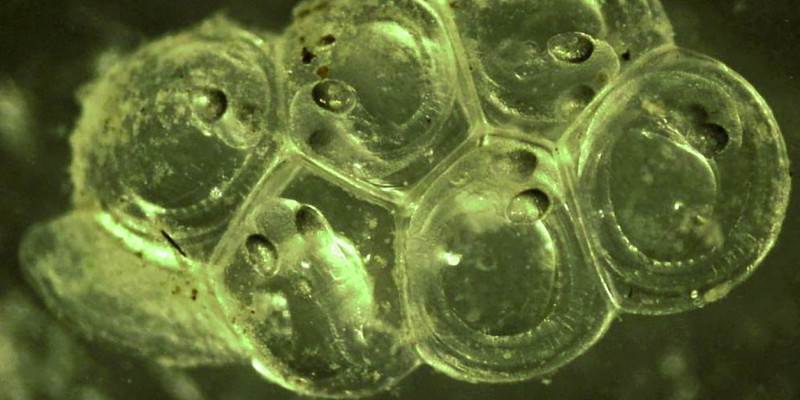

FI-I-2: Heringslarven im Greifswalder Bodden

zum Vergrößern anklicken

zum Vergrößern anklickenQuelle: Dorothee Moll

Monitoringbericht 2023 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel

Umweltbundesamt

Umweltbundesamt

zum Vergrößern anklicken

zum Vergrößern anklicken

Monitoringbericht 2023 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel

Aufgrund des wärmeren Wassers der Ostsee laichen die Heringe im Greifswalder Bodden früher im Jahr. Ihre Larven sind damit früher auf externe Nahrung angewiesen, die dann noch nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung steht. Die Reproduktion der Heringe ist seit den 2000er-Jahren deutlich weniger erfolgreich als in den 1990er-Jahren. Der Heringsbestand ist infolge dessen stark eingebrochen.

Die Heringsfischerei hat eine lange Tradition in Deutschland und ist regional von großer Bedeutung. Insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern gilt der Hering als „Brotfisch“: Im Durchschnitt macht er hier rund 70 % der Fänge aus86. Auch international ist der Atlantische Hering (Clupea harengus L.) eine wirtschaftlich sehr bedeutende Fischart.

Die Art ist zudem für das Ökosystem der Ostsee von zentraler Bedeutung: Für Schweinswale, Kegelrobben und fischfressende Seevögel ist der Hering ein wichtiger Nahrungsfisch. Zudem steht er in der Nahrungskette zwischen dem Plankton, das er selbst frisst, und den fleischfressenden Raubfischen. Diese Position teilt er sich mit nur einer einzigen weiteren Fischart, der Sprotte. Würde der Bestand des Herings in der westlichen Ostsee zusammenbrechen, hingen die Nahrungsketten dieses Ökosystems allein vom Bestand der Sprotte ab.

Im Gegensatz zu anderen Beständen, etwa in der Nordsee, laicht der Hering in der westlichen Ostsee im Frühjahr. Für die Eiablage wandern die Heringe aus ihrem Überwinterungsgebiet, dem Öresund, in ihre Laichgebiete. Das sind vor allem der Greifswalder Bodden und der Strelasund – die Meerenge zwischen der Insel Rügen und dem Festland. Dort wird der Laich im flachen Wasser an bestimmten Wasserpflanzen abgelegt. Nachdem die Heringslarven geschlüpft sind, ernähren sie sich zunächst von ihrem Dottersack. Ist dieser aufgebraucht, fressen sie Zooplankton, beispielsweise die Larven von Ruderfußkrebsen.

Die Wassertemperaturen nehmen auf verschiedene Weise Einfluss auf die Reproduktion der Heringe (in der Fischerei auch „Rekrutierung“ genannt). Zum einen bestimmen sie den Zeitpunkt, wann die erwachsenen Heringe den Öresund verlassen und in ihre Laichgebiete ziehen. Ist zu einem früheren Zeitpunkt im Jahr eine bestimmte Wassertemperatur erreicht, machen sich die Heringe eher auf den Weg. Zum anderen beeinflussen die Temperaturen den Zeitpunkt der Eiablage und wie schnell sich die Eier entwickeln. Auch die Heringslarven selbst wachsen in wärmerem Wasser schneller, da sie dann einen beschleunigten Stoffwechsel haben. Im Ergebnis sind die Larven früher auf externe Nahrung, das Zooplankton, angewiesen und haben einen höheren Nahrungsbedarf.

Auch wenn zu den beschriebenen Zusammenhängen noch weitere Forschung notwendig ist, wird in der Wissenschaft stark davon ausgegangen, dass diese veränderte Phänologie des Herings seinen Nachwuchs zeitlich von dessen Nahrung entkoppelt, denn die Entwicklung des Zooplanktons, das die Larven des Herings fressen, ist nach jetzigem Kenntnisstand licht- und nicht wärmebeeinflusst. Es steht also nicht früher im Jahr zur Verfügung als bisher und damit nicht so früh, wie die Heringslarven es aufgrund der veränderten Wassertemperaturen bräuchten. Die zu früh geschlüpften und sich schneller entwickelnden Heringslarven verhungern87.

Als Indikator für den Rekrutierungserfolg des Herings in der westlichen Ostsee wird der „N20-Index“ dargestellt. Er ist Ergebnis des Rügen-Heringslarven-Surveys (RHLS), mit dem das TI für Ostseefischerei seit 1992 die Dichte der Heringslarven im Greifswalder Bodden ermittelt. Konkret stellt der Index die modellierte Summe der Heringslarven dar, die bis zum Ende der Laichzeit eine Körperlänge von 20 mm erreichen. Er ist unter anderem eine wichtige Grundlage für die Empfehlungen des ICES zu Fischereiquoten für den Hering in der westlichen Ostsee.

Seit den frühen 2000er-Jahren hat die Zahl der Heringslarven im Greifswalder Bodden drastisch abgenommen. Auch zuvor gab es schon einzelne schlechte Jahre für den Heringsnachwuchs. So war die Rekrutierung etwa in den Jahren 1992 und 1993 wenig erfolgreich. Der Winter 1991/1992 war ungewöhnlich mild und auch das Frühjahr 1992 war vergleichsweise warm. In den 1990er-Jahren hatte dies aber immer nur kurzfristige Auswirkungen. Doch seit den 2000er-Jahren sind die Larvenzahlen selbst in den besseren Jahren vergleichsweise gering.

Neben der beschriebenen zeitlichen Entkopplung der Heringslarven von ihrer Nahrung, die als zentraler Einflussfaktor für den abnehmenden Rekrutierungserfolg des Herings gilt, gibt es weitere Faktoren, die die Vermehrung des Herings in der westlichen Ostsee beeinflussen. So müssen ausreichend Wasserpflanzen wachsen, an denen die Heringe ihren Laich ablegen können. Die vom Menschen verursachten Nährstoffeinträge in die Ostsee führen jedoch dazu, dass sich für die Eiablage ungeeignete Algen vermehren und die zum Laichen benötigten Pflanzenarten verdrängen. Geeignete Wasserpflanzen wachsen zunehmend in sehr flachem Wasser. Dort ist der Laich den Frühjahrsstürmen aber stärker ausgesetzt und wird daher leichter zerstört. Sollte die Intensität von Sturmfluten in Verbindung mit dem Klimawandel zunehmen (siehe Indikator KM-I-3), wäre dies eine besonders ungünstige Entwicklung. Manche der aufgrund des Nährstoffüberschusses in der Ostsee verstärkt vorkommenden Algen sind zudem giftig für Heringseier. Auch muss davon ausgegangen werden, dass Heringslarven, die aktiver als früher nach Futter suchen müssen, weil das Angebot knapp ist, leichter zur Beute von Jägern werden.

Nicht zuletzt spielt der Fischereidruck eine Rolle: Wenn weniger erwachsene Heringe gefangen werden, ist die Chance auf eine erfolgreiche Rekrutierung größer. Die Fischereiquoten für die westliche Ostsee wurden daher in den vergangenen Jahren zum Schutz des Bestands stark reduziert, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt als empfohlen. Inzwischen gilt ein Verbot der gezielten Fischerei auf den Hering, wobei es Ausnahmeregelungen für die kleine Küstenfischerei gibt, wenn mit passiven Fanggeräten (Stellnetzen und Reusen) gefischt wird. Die Wissenschaftler*innen des ICES hatten den Fangstopp schon länger empfohlen und gehen davon aus, dass sich der Bestand mit dieser Maßnahme innerhalb weniger Jahre erholen könnte, wenn der Fischereidruck danach niedrig bleibt. Die Größe, die der Fischbestand in den 1990er-Jahren hatte, wird er jedoch voraussichtlich nicht mehr wiedererlangen.

86 - LALLF – Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (Hg.) 2021: Fangstatistik der Kl. Hochsee- und Küstenfischerei M-V 2012–2021. Fanggebiete: Nord- und Ostsee. https://www.lallf.de/fileadmin/media/PDF/fischer/5_Statistik/Fangstatistik_10Jahre2021.pdf

87 - Polte P., Gröhsler T., Kotterba P., Nordheim L. von, Moll D., Santos J., Rodriguez-Tress P., Zablotski Y., Zimmermann C. 2021: Reduced Reproductive Success of Western Baltic Herring (Clupea harengus) as a Response to Warming Winters. Frontiers in Marine Science, 8: 589242. doi: 10.3389/fmars.2021.589242.