Dioxine

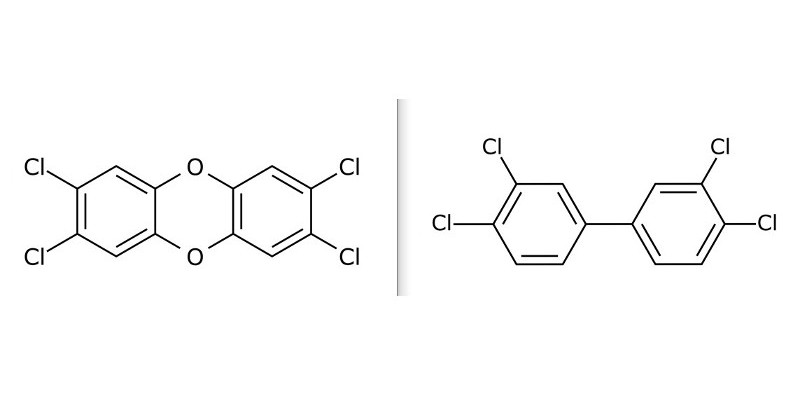

Dioxine sind im allgemeinen Sprachgebrauch eine Sammelbezeichnung für chemisch ähnlich aufgebaute chlorhaltige Dioxine und Furane. Insgesamt besteht die Gruppe der Dioxine aus 75 polychlorierten Dibenzo-para-Dioxinen (PCDD) und 135 polychlorierten Dibenzofuranen (PCDF) (auch PCDD/PCDF). Dioxine liegen immer als Gemische von Einzelverbindungen (Kongeneren) mit unterschiedlicher Zusammensetzung vor.

Man geht davon aus, dass die verschiedenen Dioxine die gleichen toxischen Wirkungsmechanismen haben und sich nur in der Stärke ihrer Wirkung unterscheiden. Diese unterschiedliche Wirkungsstärke wird mit einem Faktor, dem Toxizitätsäquivalenzfaktor (TEF) berücksichtigt. Dabei bewertet man die relative Giftwirkung der einzelnen Verbindungen im Vergleich zu dem hochgiftigen 2,3,7,8 Tetrachlor-Dibenzo-p-Dioxin (2,3,7,8 TCDD). 2,3,7,8 TCDD wird auch, nach dem es bei dem Chemieunfall in Seveso im Juli 1976 die Umwelt kontaminierte, als „Seveso-Gift″ bezeichnet. 2,3,7,8 TCDD hat den Faktor 1. Die toxische Wirkung der Dioxine und dioxinähnlichen PCB wird dann über die Multiplikation der Gehalte der Einzelverbindungen mit dem zugehörigen Faktor als sogenanntes Toxizitätsäquivalent (TEQ) errechnet und addiert. Der TEQ-Wert entspricht dann der toxischen Wirkung eines Dioxins im Verhältnis zum 2,3,7,8 TCDD.

Die TEF werden anhand unterschiedlicher Studien ermittelt und bei neueren Erkenntnissen aktualisiert. Daher gibt es verschiedene Listen dieser Faktoren, was beim Vergleich von Daten berücksichtigt werden muss. Am häufigsten wird bei rechtlichen Regelungen im Umweltbereich die International Toxic Equivalents- Liste (I-TEF) von 1988 zur Ermittlung eines I-TEQ verwendet (I-TEF auch TEF nach NATO/CCMS). Eine Fortentwicklung dieser Liste stellen die von der Weltgesundheitsorganisation WHO aufgestellten TEF-Werte (WHO-Faktoren) dar. Bei diesen Werten sind auch die 12 sogenannten dioxinähnlichen PCB (dl-PCB) eingebunden, die nach demselben Mechanismus wie die PCDD/PCDF toxisch wirken und damit zur Gesamtbelastung durch Dioxine und dioxinähnliche Verbindungen beitragen. Die letzte Anpassung der WHO-Faktoren an neue Erkenntnisse fand 2005 statt.

Rechtlicher Hintergrund

PCDD/PCDF waren eine der ersten Stoffgruppen, die 2001 in die Anlage C (Unerwünschte Nebenprodukte) des Stockholmer Übereinkommens aufgenommen wurden. In der Europäischen Union sind sie in Anhang III Teil A der EU POP-Verordnung gelistet. Anhang IV und V enthalten abfallrechtliche Bestimmungen.

Im europäischen Recht sind die Emissionsregelungen in der Richtlinie 2010/75/EU (RICHTLINIE 2010/75/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 24. November 2010 über Industrieemissionen) für Dioxine ebenfalls relevant. Für Großfeuerungsanlagen sowie die Verbrennung und Mitverbrennung von Abfällen gelten Emissionsgrenzwerte von 0,1 ng/Nm³ für das Abgas und 0,3 ng/l für Ableitungen von Abwasser aus der Abgasreinigung. In Deutschland werden diese Grenzwerte in der 13. und 17. BImSchV festgelegt. Die meisten Regelungen schließen in ihrer aktualisierten Form die dl-PCB in diesen Grenzwert mit ein und werden mit den WHO-Faktoren von 2005 berechnet. Der Zusatz von Chor- und Bromverbindungen in Kraftstoffen für Kraftfahrzeuge ist seit 1992 verboten, da hier auch Dioxine bei der Verbrennung entstehen können.

Ebenfalls ist die Chemikalienverbotsverordnung für Dioxine relevant. Sie regelt die Grenzwerte für chlorierte und bromierte Dioxine. Hierbei wird nicht der TEQ ermittelt, sondern der Grenzwert bezieht sich auf die Summe von bestimmten chlorierten Gruppen, die je nach Toxizität und Persistenz Werte von 1 bis 100 µg/kg Stoff maximal erlauben.

Weitere relevante Regelungen sind jene für Gewässer sowie für Futtermittel.

Regelungen zu Gewässern:

Für Dioxine und dl-PCB wurde eine Umweltqualitätsnorm für Oberflächengewässer auf EU-Ebene in Höhe von 0,0065 μg.kg–1 TEQ (WHO) für die Summe der PCDD+PCDF und der dl-PCB festgelegt (Richtlinie 2013/39/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. August 2013).

Regelungen zu Futtermitteln und Lebensmitteln:

Seit dem 1. Juli 2002 gelten in Europa Höchstgehaltsregelungen für Dioxine und Furane sowie seit dem 4. November 2006 auch für die Summe von Dioxinen, Furanen und dl- PCB in Futtermitteln und zahlreichen Lebensmitteln vor allem tierischer Herkunft. Diese Höchstgehaltsregelungen wurden im Januar 2012 an die aktuelle Belastungssituation angepasst. Neben Höchstgehalten wurden auch Auslösewerte festgesetzt, die etwa 25 % niedriger sind als die Höchstgehalte in Lebensmitteln. Werden diese Werte in Lebensmitteln überschritten, muss die Ursache der Kontamination ermittelt werden.

Produktionsdaten / Unbeabsichtigte Entstehung

Dioxine wurden nie im technischen Maßstab produziert. Sie entstehen unerwünscht bei allen Verbrennungsprozessen in Anwesenheit von Chlor und organischen Kohlenstoff unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel bei bestimmten Temperaturen. Für ihre Entstehung sind etwa 300°C und mehr notwendig. Zerstört werden Dioxine bei Temperaturen von 900°C und höher. Daher können Dioxine auch bei Waldbränden und Vulkanausbrüchen entstehen.

Auch bei allen chemischen Produktionsverfahren, in denen Chlor verwendet wird, werden mehr oder weniger Dioxine gebildet, die dann auch als Verunreinigung in den Produkten enthalten sein können, beispielsweise durch dioxinbelastete Chemikalien wie Pentachlorphenol, PCB, bestimmte Herbizide wie auch in der Metallgewinnung und in Abfallverbrennungsanlagen. Dank anspruchsvoller Gesetze, Grenzwerte und Techniken konnte der Dioxinausstoß aus chemischen Produktionsverfahren und den Abfallverbrennungsanlagen jedoch drastisch gesenkt werden. Heute sind thermische Prozesse der Metallgewinnung und -verarbeitung und Kleinquellen in den Vordergrund der Dioxinemissionen getreten.

Die jährlichen Emissionen aus der unbeabsichtigten Entstehung werden im Umweltbundesamt aus den verfügbaren Daten (Statistiken der Länder und des Bundes, Informationen von Verbänden und Betrieben, Modelle) berechnet und veröffentlicht.

Umwelt- und Gesundheitsaspekte

Die Gefahren des Dioxins liegen darin, dass es im Körperfett gespeichert wird, sich dort anreichert und nur sehr langsam eliminiert wird. 2,3,7,8 TCDD ist von der WHO im Februar 1997 als humankanzerogen (krebserzeugend für den Menschen) eingestuft worden. Andere Dioxine stehen im Verdacht, krebserzeugend zu sein. Aus Tierversuchen sind Störungen des Immunsystems und der Reproduktion schon bei sehr niedrigen Dioxinkonzentrationen bekannt. Das Dioxin gelangt ebenfalls über Plazenta und Muttermilch in Föten und Säuglinge. Mutter-Kind-Studien zeigen, dass höhere Dioxinbelastungen der Mütter, die aber noch im "Normalbereich" liegen, bei Kindern zu vielfältigen Störungen oder Verzögerungen der kindlichen Entwicklung führen können.

Obwohl Dioxine nie im industriellen Maßstab produziert wurden, sind sie in der Umwelt verbreitet. Dorthin gelangen sie über:

- die Luft,

- Produkte (Chemikalien, Papier),

- feste Rückstände (Asche, Schlacke, Klärschlamm),

- das Abwasser (Zellstoffmühlen, Deponiesickerwasser)

So konnten sie sich auch beispielsweise im Boden anreichern. In den Boden gelangen Dioxine hauptsächlich über die Luft, aber auch über die Bewirtschaftung, zum Beispiel über die Düngung mit Klärschlamm oder anderen Sekundärrohstoffdüngern. Mit einer Halbwertszeit von mehreren Jahrzehnten sind Dioxine im Boden sehr langlebig und werden kaum verlagert. Untersuchungen zeigten, dass Dioxine mit wenigen Ausnahmen (Zucchini) kaum im Gemüse zu finden sind, sondern durch Bodenpartikel außen am Gemüse oder Gras anhaften. Die Dioxine aus dem Boden gelangen hauptsächlich über diese anhaftenden Bodenpartikel in die Nahrungskette. Daher ist die Nutzung belasteter Flächen als Weide oder Hühnerauslauf besonders problematisch. Wurden Dioxine erst einmal von Tieren und im Menschen aufgenommen, werden sie lange Zeit im Fett gespeichert und können sich so dort anreichern und in den Körper abgegeben werden.

Über Abwasser und Flüsse gelangten Dioxine jahrzehntelang in hohen Konzentrationen in die Meere. Dioxine reichern sich hier über die Nahrungskette besonders im Fett von Fischen, Säugetieren und Vögeln an.

Vom Menschen werden 90 bis 95 Prozent der Dioxine über die Nahrung aufgenommen. Nahezu zwei Drittel dieser Aufnahme erfolgt über den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten. Fische sind zwar - je nach Fettgehalt - höher mit Dioxinen belastet, werden jedoch nur in kleinen Mengen in Deutschland konsumiert. Die Aufnahme über die Atemluft ist im Vergleich zur Nahrung für nicht beruflich exponierte Personen vernachlässigbar gering.

Ein erwachsener Mensch nimmt in Deutschland durch Dioxine (berechnet mit den Daten aus 2000-2003) durchschnittlich etwa 0,7 pg (ein Pikogramm = ein Billionstel Gramm) WHO-TEQ pro Kilogramm Körpergewicht und Tag auf. Einschließlich der dl-PCB mit 1,3 pg WHO-TEQ pro Kilogramm Körpergewicht und Tag kommt es zu einer täglichen Aufnahme von durchschnittlich 2 pg WHO-TEQ pro Kilogramm Körpergewicht. Ausgehend von einer sich weiter fortsetzenden Belastungsminderung liegen derzeit in Deutschland allerdings etwas niedrigere Belastungen vor. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass diese Schätzung der Dioxinaufnahme auf durchschnittlich belastete Lebensmittel bei durchschnittlichen Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung beruht. Abweichende Ernährungsgewohnheiten können zu erheblichen Unterschieden führen.

Die tolerierbare tägliche Aufnahme gibt an, wie hoch die tägliche Aufnahme lebenslang sein kann, ohne dass es vermutlich zu schädlichen Auswirkungen kommt. Die WHO hat als tägliche tolerierbare Aufnahme eine Spanne von 1 bis 4 pg WHO-TEQ pro Kilogramm Körpergewicht ermittelt, betont aber, dass aus Vorsorgegründen ein Wert unter 1 pg WHO-TEQ pro Kilogramm Körpergewicht und Tag angestrebt werden soll.

Eine akute Wirkung von Dioxinen ist beim Menschen nur bei sehr hohen Mengen, zum Beispiel durch Vergiftungen, zu erwarten. Dabei zeigt sich in Tierversuchen, dass es zu dem sogenannten Auszehrungssyndrom (wasting syndrome) kommt, mit einem starken Gewichtsverlust und mit massiven Leberschäden und Stoffwechselentgleisungen, die verzögert, nach mehreren Tagen bis Wochen, zum Tod führen können. Durch Dioxine können Hautschädigungen (Chlorakne), Störungen des Immunsystems, des Nervensystems, des Hormonhaushalts, der Reproduktionsfunktionen und der Enzymsysteme mit all ihren Folgen hervorgerufen werden. In Seveso hat sich nach der Dioxinkatastrophe das Geschlechterverhältnis bei den Geburten verschoben. Männer, die zum Zeitpunkt der Dioxinkatastrophe sehr jung waren, zeugten später mehr Mädchen.

Weitere Informationen zu den Umwelt- und Gesundheitsaspekten von Dioxinen finden Sie auf den folgenden Seiten:

Maßnahmen und Herausforderungen

Da die bereits in der Umwelt vorhandenen Dioxine weltweit verbreitet sind und sich nur sehr langsam abbauen, muss Vorsorge getroffen werden, dass diese Stoffe möglichst nicht in die Nahrungskette gelangen. Wie Dioxinskandale in der Vergangenheit zeigten, sind verunreinigte Futtermittel häufig die Ursache für die Kontamination von Lebensmitteln. Daher müssen Futtermittel verstärkt kontrolliert und Produktionsverfahren so geregelt werden, dass eine Kontamination möglichst geringgehalten wird. Die Grenzwerte in Futtermitteln und in Lebensmitteln müssen langfristig so weit gesenkt werden, dass die gesamte Bevölkerung den von der WHO empfohlenen Vorsorgewert einhalten kann.

Um die Dioxinbelastung der Menschen weiterhin unter den Vorsorgewert der WHO zu senken, wird Mädchen und jungen Frauen in Schweden daher geraten, nur einmal im Monat fetten Fisch aus der Ostsee zu essen, damit bei einer Schwangerschaft nicht so viel Dioxin im Körperfett gespeichert ist und das Kind nicht zu hoch belastet wird. Die europäische Kommission hat in ihrer Strategie zu Dioxinen, Furanen und PCB kurzfristige und langfristige Maßnahmen zu einer Verringerung vorgeschlagen. Über die bereits eingetretenen Erfolge hinaus müssen Maßnahmen getroffen werden, um weitere Dioxinquellen zu identifizieren und an der Quelle die Emissionen zu senken.

Um die Öffentlichkeit über die Kontamination von Mensch und Umwelt mit Dioxinen zu informieren, werden beim Umweltbundesamt Messdaten zu Konzentrationen von Dioxinen und anderen POP in der POP-Dioxin-Datenbank des Bundes und der Länder mit den dazugehörigen Zusatzinformationen, wie zum Beispiel Ort der Probenahme, Probenahmemethode, Analysemethode, Labordaten und Weiteres gesammelt. Allgemeine Informationen und Auswertungen dieser Daten werden in einer Online-Datenbank zur Verfügung gestellt.

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

Chemischer Hintergrund

Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind ebenfalls chlorierte Kohlenwasserstoffe mit einer ähnlichen chemischen Struktur wie Dioxine. Sie sind eine Stoffgruppe, die am Grundgerüst eines Biphenyls eine unterschiedliche Anzahl von Chloratomen binden können. Insgesamt gibt es 209 mögliche Verbindungen (Kongenere). In der Umweltanalytik werden aus Praktikabilitätsgründen meist nur so genannte PCB Indikator-Kongenere bestimmt. Dazu gehören die flüchtigen, niederchlorierten Kongenere PCB -28, -52, -101 und die höher chlorierten PCB -138, -153 und -180. Aus ihrer Konzentration wird dann der Gesamt-PCB-Gehalt hochgerechnet.

Von den 209 möglichen PCB-Kongeneren werden des Weiteren zwölf Kongenere als dioxinähnliche-PCB bezeichnet, da sie eine den PCDD/PCDF ähnliche räumliche und elektronische Struktur haben (non ortho Kongenere PCB-Nr. 77, 81, 126, 169 und mono ortho Kongenere 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 189). Die giftigste dioxinähnliche Wirkung zeigt das PCB 126. Die toxische Wirkung der dl-PCB wird ebenfalls über die Multiplikation der Gehalte der Einzelverbindungen mit dem zugehörigen Faktor als TEQ errechnet und addiert (siehe hierzu auch Dioxine).

Rechtlicher Hintergrund

PCB wurden 2001 als einer der ersten Stoffe in den Anhang A (Eliminierung) des Stockholmer Übereinkommens aufgenommen und sind ebenfalls in Anhang C (Unerwünschte Nebenprodukte) gelistet. In der EU POP-Verordnung sind PCB in Anhang I und Anhang III Teil A gelistet. Anhang IV und V enthalten abfallrechtliche Bestimmungen.

In Deutschland sind PCB, Terphenyle (PCT) sowie Vinylchlorid (VC) und Pentachlorphenol seit 1989 verboten. Durch das Verbot und die Einschränkungen von bestimmten Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen nach dem Chemikaliengesetz konnte die jährliche Belastung dieser Stoffe vermindert sowie die in diesen Produkten enthaltenen Dioxin-Verunreinigungen gestoppt werden.

Weitere Regelungen zu PCB sind nachfolgend angeführt:

Regelungen zu Gewässern:

Für Dioxine und dl-PCB wurde eine Umweltqualitätsnorm für Oberflächengewässer auf EU- festgelegt (siehe hierzu auch Rechtlicher Hintergrund Dioxine)

Regelungen zu Futtermitteln und Lebensmitteln

Hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit gelten in Deutschland bereits seit 1988 Höchstgehalte in Futter- und Lebensmitteln für sechs einzelne Indikator-PCBs, die den Gesamt–PCB-Gehalt repräsentierende. Inzwischen wurden diese nationalen Regelungen abgelöst. So sind seit Januar 2012 auch Höchstgehalte für nicht-dioxinähnliche PCB geregelt. Neben den Höchstgehalten wurden auch Auslösewerte für dl-PCB festgesetzt.

Regelungen zu PCB-haltigen Abfällen finden Sie auf folgenden Seiten:

Produktionsdaten und unbeabsichtigte Entstehung

PCB wurden bis in die 1980er-Jahre als technische Gemische der 209 Kongenere in Deutschland produziert und vor allem in Transformatoren, elektrischen Kondensatoren, in Hydraulikanlagen als Hydraulikflüssigkeit, sowie als Weichmacher in Lacken, Dichtungsmassen, Isoliermitteln und Kunststoffen verwendet. In diesen Gemischen sind auch immer unterschiedlich große Anteile dl-PCB enthalten. PCB sind in Deutschland seit 1989 verboten, die fachgerechte, umweltschonende Entsorgung bleibt jedoch auch weltweit ein großes Problem.

Obwohl PCB weltweit nicht mehr hergestellt werden, kann es trotzdem zu unbeabsichtigten Freisetzungen durch ihre Entstehung als unerwünschte Nebenprodukte kommen. Diese können durch die unvollständige Verbrennung von chlorierten Produkten, bei zu niedrigen Temperaturen oder Sauerstoffmangel gebildet werden sowie bei Waldbränden und Vulkanausbrüchen. Sie entstehen ebenfalls als Nebenprodukte in der Metallindustrie, sowie in Syntheseprozessen von Medikamenten und Chlorkohlenwasserstoffen, als auch bei der Herstellung von Pigmenten und Tinte. Nach aktuellen Informationen können unter bestimmten Bedingungen PCB auch bei der Vulkanisation von Silikonkautschuk unbeabsichtigt entstehen und emittiert werden.

Durch die Listung von PCB in einigen völkerrechtlichen Übereinkommen und Abkommen sowie deren Implementierung in der deutschen Gesetzgebung und der weiteren regulatorischen Maßnahmen sind die PCB-Emission über die letzten Jahrzehnte deutlich zurückgegangen. Dies ist auch ersichtlich in den Berichten zu den jährlichen Emissionen aus der unbeabsichtigten Entstehung, welche im Umweltbundesamt aus den verfügbaren Daten (Statistiken der Länder und des Bundes, Informationen von Verbänden und Betrieben, Modelle) berechnet und veröffentlicht werden.

Verwendung und Vorkommen in Erzeugnissen und Abfällen

In Deutschland wird PCB nicht mehr gezielt hergestellt und verwendet. Dennoch kommt es nach wie vor zu Einträgen von PCB in die Umwelt. Diese resultieren überwiegend aus der früheren Anwendung von PCB in Gebäuden (Lacken, Dichtungsmassen, etc.). Gebäude, welche PCB aus offenen Anwendungen enthalten, können PCB in die Umwelt in Luft, Böden, Abwasser und Abfallströme durch Verflüchtigung sowie durch unsachgemäße Handhabung während der Bauarbeiten und der Sanierung von PCB-haltigen Gebäuden emittieren.

Umwelt- und Gesundheitsaspekte

Die atmosphärische PCB-Belastung hat nach wie vor Auswirkungen auf Flora und Futtermittel. Offene Anwendungen in landwirtschaftlichen Betrieben können so beispielsweise zu einer Kontamination von tierischen Lebensmitteln führen. Kontaminierte Böden und Lebensmittel können im Einzelnen oder im Zusammenspiel zu einer Überschreitung der tolerierbaren täglichen Aufnahmemenge (TDI, Tolerable Daily Intake) in tierischen Lebensmitteln führen. Die tatsächliche Menge der noch im Umlauf befindlichen PCB ist jedoch nicht bekannt.

zum Vergrößern anklicken

zum Vergrößern anklicken